各部

リハビリテーション科部

リハビリテーション科部の概要

リハビリテーション科について

- 兵庫、神戸の急性期医療に対して、時代に沿ったリハビリテーションを提供しています。

- 急性期医療の一役を担い、早期からリハビリテーションが提供できる体制を整えています。

- 各診療科スタッフと連携を図り、良質なリハビリテーションを提供しています。

- 近隣医療施設、介護施設と連携を図り地域に根付いたリハビリテーションを提供しています。

スタッフ構成

- リハビリテーション専門医 1名

- リハビリテーション専任医 6名

- 理学療法士 11名

- 作業療法士 5名

- 言語聴覚士 3名

- リハビリテーション科専任看護師 1名

- 医療クラーク 1名

- 受付事務員 1名

保有認定資格

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 5 |

| がんのリハビリテーション研修修了者 | 16 |

| 糖尿病療養指導士 | 1 |

| リンパ浮腫セラピスト | 1 |

| 心臓リハビリテーション指導士 | 2 |

| 心不全療養指導士 | 1 |

| 臨床実習指導者講習会修了者 | 7 |

| 健康運動指導士 | 1 |

| 脳卒中相談窓口多職種講習会修了者 | 1 |

| 福祉住環境コーディネーター2級 | 1 |

| 赤十字救急法指導員 | 1 |

| 日本DMAT隊員(業務調整員) | 1 |

| 日本理学療法士協会登録理学療法士 | 6 |

| 日本理学療法士協会認定理学療法士(管理・運営) | 1 |

| 日本理学療法士協会介護予防推進リーダー | 1 |

| 日本理学療法士協会地域包括推進リーダー | 1 |

| 日本理学療法士協会地域ケア会議推進リーダー | 1 |

| 日本理学療法士協会指定管理者(上級) | 1 |

| SW-test講習会受講修了者 | 5 |

| ピアヘルパー認定者 | 1 |

| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 2 |

施設基準

- 心大血管疾患リハビリテーション 施設基準Ⅰ

- 脳血管疾患リハビリテーション 施設基準Ⅰ

- 廃用症候群リハビリテーション 施設基準Ⅰ

- 運動器リハビリテーション 施設基準Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション 施設基準Ⅰ

- がん患者リハビリテーション

- 早期離床・リハビリテーション加算

部門紹介

理学療法部門(Physical Therapist)

病気や怪我により生じた運動機能や生活動作の障害に対して医学的知識に基づいた評価を行い、患者さんが安定した日常生活を営むため、社会に復帰・適応できるように機能・能力を向上するための訓練や支援を行う部門です。具体的には、動かしづらくなった関節や筋肉の機能の改善、安静により引き起こされる心肺機能や筋力の低下の改善、術後の身体機能や体力の回復、麻痺が生じた手足の機能訓練などを行います。理学療法の対象は、整形外科疾患、中枢神経疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、内科外科疾患など多岐に渡り、それぞれの疾患に対して適切なリスク管理のもと、専門的な知識・技術を用いて訓練を提供しています。

作業療法部門(Occupational therapist)

生活の中での問題点に対して医学的知識に基づいた分析・予測を行い、その目的活動に直接的・間接的・代償的に作業療法士が関わり、人と環境との適応を心身ともに訓練・支援・援助していく部門です。急性期病院の作業療法の役割として、早期離床、廃用予防や二次的合併症の予防などが挙げられています。その中で作業療法の得意分野である日常生活活動は、早期より医師の指示のもと離床を図り、食事や整容、排泄動作などを通して回復期病院や在宅、維持期での生活を想定できるように取り組んでいます。在宅とは異なる生活環境で、日々の訓練の中で日常の生活を早期に予測できるよう支援していきます。対象疾患は脳血管疾患、運動器疾患、心大血管疾患、呼吸器疾患、がんのリハビリなどに対して作業療法が介入しています。当院の作業療法の特色として、脳血管疾患後の高次脳機能低下がみられる患者さんへの自動車運転再開に対しては、医師と連携し慎重に判断しています。整形疾患では、手の外傷に対してのハンドセラピィも行っています。心大血管疾患に対しては外来心臓リハビリに作業療法も参加し、包括的に患者さんと関われるように取り組んでいます。

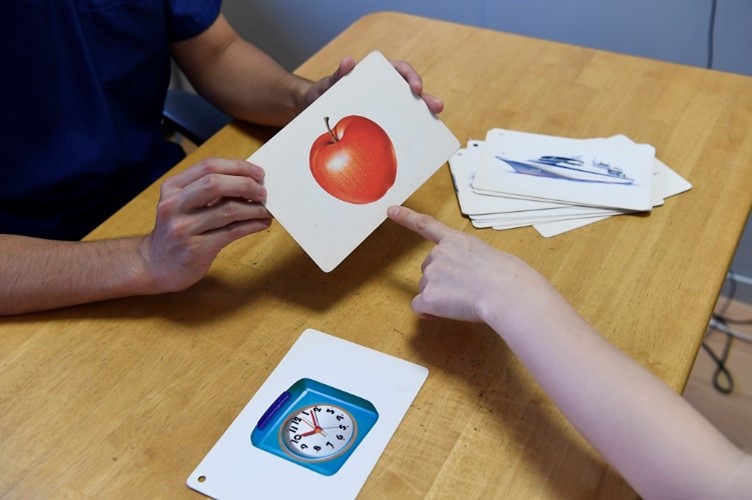

言語聴覚療法部門(Speech-Language-Hearing Therapist)

言語聴覚士は、病気や怪我によって生じる失語症、高次脳機能障害、構音障害などのコミュニケーション障害や、食べ物が上手く飲み込めないなどの摂食嚥下障害に対して、医学的知識に基づいた検査・評価を実施し、必要に応じた訓練や指導、助言、その他の援助を行う専門職です。コミュニケーションや毎日の食事は、患者さんのクオリティーオブライフ(人生・生活の質)を考える上で大変重要な問題といえます。私たちは各診療科の医師や看護師、コメディカルスタッフと連携しながら、患者さんにより良い訓練を提供できるよう日々努めています

業務内容

疾患別のリハビリテーション

心大血管疾患のリハビリテーション

心臓血管外科では手術後(冠動脈バイパス術、心臓弁置換術、人工血管置換術、下肢動脈のバイパス術など)、循環器内科では急性心不全、慢性心不全の増悪、急性心筋梗塞・不安定狭心症に対する血行再建術後、不整脈に対するアブレ―ション治療後、ペースメーカー留置後、心肺停止からの蘇生後などのように、疾患・病期・治療法は多岐にわたります。理学療法士は、主に日常生活動作能力の向上と労作時のバイタルチェックを目的に、術後であればICU入室中の超早期から呼吸理学療法・離床を行い自宅退院へつなげます。作業療法士は、日常生活動作能力の評価や具体的な動作方法の指導を行います。また、近年問題となっている心肺停止に伴う低酸素脳症で高次脳機能障害のある患者さんでは、その評価を行い自宅退院や復帰後の注意点の指導や中長期的なフォローの必要性を主治医に提案します。言語聴覚士は、主に術後患者の嚥下機能の評価・訓練を行います。加えて、作業療法士とともに高次脳機能障害の評価も行います。いずれの場合も主治医や病棟看護師と相談し、心電図・心エコー検査・血液データ等を踏まえた上で、必要あればバイタルサインや心電図をリアルタイムでモニタリングしながらリハビリテーションを進めていきます。

脳血管疾患のリハビリテーション

脳卒中(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血)、頭部外傷、脳腫瘍などにより、身体麻痺や言語障害、高次脳機能障害を生じることがあります。早期より、呼吸・循環・意識状態や神経症状の変化に注意しながら、安静臥床によって生じる肺炎などの合併症や四肢の関節の拘縮を予防し、理学療法士は、起き上がって過ごす練習や車椅子移乗、装具を使用した立位・歩行の練習を進めます。作業療法士は身の回りのことをする練習や日常生活で必要な作業を行う練習を行います。言語聴覚士は言葉やコミュニケーションの障害、記憶力や注意力の障害、作業遂行機能の低下などの高次脳機能障害に対するリハビリテーションを行います。

脳卒中の患者さんについては、当院での急性期の治療が終わった段階で、回復期に充実したリハビリテーションを行えるように、脳卒中地域連携クリニカルパスに沿って、地域医療連携室と協力し、リハビリテーション専門の病院への転院を支援しています。

運動器疾患のリハビリテーション

脊椎疾患、脊髄疾患、関節疾患、外傷などによる骨折、変形、身体の麻痺、疼痛、動作能力が低下した患者さんに対し整形外科部門と連携し、身体能力の早期回復を図ります。特に手術前後の時期から早期にリハビリテーションが介入することで深部静脈血栓などの合併症や高齢者の方の誤嚥性肺炎、四肢体幹の関節拘縮、筋力低下を予防し、“している動作”の獲得を目指します。大腿骨頸部骨折に対しては神戸地域連携クリニカルパスに沿って連携病院と協力し転院を支援しています。隣接する兵庫県災害医療センターからの転院も積極的に受入れ、早期にリハビリテーションの介入に努めています。特に多発外傷による四肢体幹の障害に対しても“出来る動作”から“している動作”の獲得を目指し、一日でも早い社会復帰に貢献できるよう努めています。

呼吸器疾患のリハビリテーション

呼吸器リハビリテーションとは、「呼吸器の病気により生じた障害を持つ患者さんに対し、可能な限り機能を回復・維持させ、患者自身が自立できることを継続的に支援していくための医療である」と定義されています。呼吸疾患では、個人個人の症状、進行状態は様々で、肺・その他心臓の状態、他の内科疾患の状況により運動の負荷量、頻度を設定していく必要があります。当院では呼吸器内科医を中心に他の専門医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師等と連携したチーム医療を行い、全身状態の評価、その患者さんに合ったリハビリテーションを提供できるよう努めています。

がんのリハビリテーション

当院では日常生活のQOLを保つために、機能の予防や緩和、能力の回復や維持を目的に、それぞれの病期にリハビリ介入をいたします。がんになっても、これまでの生活をできるだけ維持し、自分らしく過ごすためにお手伝いいたします。

摂食嚥下のリハビリテーション

脳卒中の後遺症や廃用により、嚥下障害(飲み込む機能の障害)を生じることがあります。私たち言語聴覚士は、スクリーニングテストや嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査にて、安全に飲み込むことができる食品を調べ、食事のときの姿勢や、一口の量を調節、介助方法を検討し、経口訓練を進めていきます。飲み込みの機能が改善するように練習し、安全に楽しく食事がとれるように工夫しています。

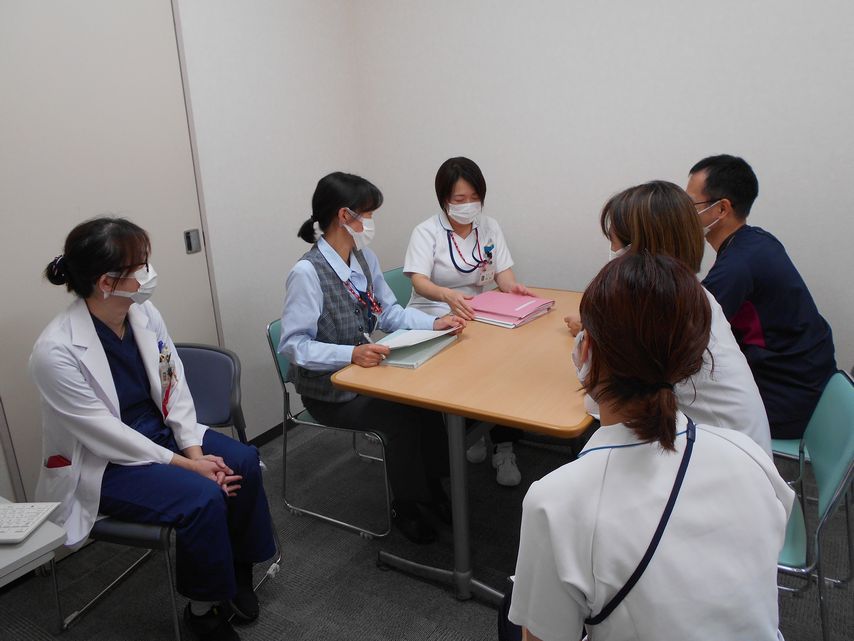

リハビリテーション科が参画する院内チーム活動

外来心臓リハビリテーションチーム

構成メンバーは循環器内科医、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、作業療法士です。現在は平日の午前中、週1回の頻度で約6か月間継続するスケジュールで運用しています。内容としては、ストレッチ、レジスタンス運動、自転車エルゴメータ運動を行っています。定期的に身体機能・精神状態の評価、看護師・管理栄養士との面談を行い、運動面だけでなく精神面や生活面に対する評価・介入も行っています。

排尿ケアチーム

各病棟で生じた排尿自立障害に対処する活動を行うチームです。排尿ケアチームは泌尿器科医師、認定資格のある看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士で構成されています。上記のメンバーで尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉などの下部尿路機能障害の症状を有する、あるいは見込まれる患者さんを抽出し、評価(残尿測定、排尿日誌、日常生活動作)、治療計画作成、ケア(導尿指導、理学療法、薬物療法など)の実施と評価を毎週1回行っています。

周術期管理チーム

手術が決まった段階から退院までの間、患者さんが安心して手術に臨めるようにするための術前の準備と、術後の早期回復・退院を目標として発足しました。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士など多職種で構成され、リハビリテーション科では、術後合併症予防のため、手術前から体力トレーニングや呼吸の練習を患者さんに行います。そして、術前後の切れ目のないリハビリテーションを提供する事を目標としています。

糖尿病サポートチーム

糖尿病教室は当院で月に1度、2週間の期間で開催しており、糖尿病サポートチーム(医師、病棟・外来看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー、臨床検査技師、理学療法士)によって患者さんが正しい知識を持ち、自身の自己管理に向けて役立てるようお手伝いしています。その中でも理学療法士は主に運動療法についての指導を行い、問診・メディカルチェックに始まり、自転車型エルゴメータなどの機械を用いた有酸素運動や、筋力トレーニングの実践、また運動療法に関する知識の確認を行い、患者さん自身が退院後も無理なく運動療法を継続していけるように支援を行っています。

栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)

患者さんに最適の栄養管理を提供するために、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、言語聴覚士などで構成された医療チームのことです。週1回病棟回診を行い、病気や手術のために十分な食事が取れない患者さんに、最適な栄養補給の方法の提案や、病気の回復や合併症の予防に有用な栄養管理方法の提案などを行っています。言語聴覚士は、嚥下状態の評価・訓練及び情報提供を行っています。

早期離床・リハビリテーションチーム

手術後やショック状態など、集中治療が必要な状況においても、早い段階からリハビリテーションを行うことは、人工呼吸器からの早期離脱、重篤ことで、日々変化する患者さんの状況に適した早期介入が可能となります。な筋力低下の防止、せん妄などの精神障害の予防と緩和、退院後の動作能力や生活の質向上などの様々な効果があります。当院では、麻酔科医師を中心に主治医・看護師・薬剤師・リハビリテーション関連職等でICUチームが構成されています。このチームで毎朝カンファレンスを行い、現在の患者さんの状態、今後の治療方針、ケアプラン、リハビリテーションの進捗状況を共有することで、日々変化する患者さんの状況に適した早期介入が可能となります。

緩和ケアチーム

悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、作業療法士がQOLを保つために症状緩和を図る多職種連携チームです。

認知症ケアチーム

認知症による行動・心理状態や意思疎通の困難さがみられ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、専門知識を有した医師、看護師、薬剤師、作業療法士等の多職種が適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的としたチーム活動です。

リハビリテーション科部の実績

疾患別 実患者数 年次推移 (人)(%)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 心大血管リハビリテーション | 610人 | 15.41% | 912人 | 18.72% | 942人 | 18.13% | ||

| 脳血管疾患リハビリテーション | 984人 | 24.86% | 1,002人 | 20.57% | 981人 | 18.88% | ||

| 運動器疾患リハビリテーション | 1,281人 | 32.36% | 1,537人 | 31.55% | 1,791人 | 34.47% | ||

| 呼吸器疾患リハビリテーション | 280人 | 7.07% | 310人 | 6.36% | 337人 | 6.49% | ||

| 廃用症候群リハビリテーション | 361人 | 9.12% | 561人 | 11.51% | 621人 | 11.95% | ||

| がんのリハビリテーション | 326人 | 8.24% | 386人 | 7.92% | 346人 | 6.66% | ||

| 摂食機能療法 | 116人 | 2.93% | 164人 | 3.37% | 178人 | 3.43% | ||

| 合計 | 3,958人 | 4,872人 | 5,198人 | |||||

診療科別 オーダー件数 年次推移 (件)(%)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 循環器内科 | 424件 | 14.66% | 607件 | 17.60% | 579件 | 17.72% | ||

| 心臓血管外科 | 162件 | 5.60% | 231件 | 6.70% | 240件 | 7.34% | ||

| 脳神経内科 | 102件 | 3.53% | 82件 | 2.38% | 77件 | 2.36% | ||

| 脳神経外科 | 289件 | 9.99% | 292件 | 8.47% | 261件 | 7.99% | ||

| 整形外科 | 1,032件 | 35.68% | 1,227件 | 35.59% | 1,243件 | 38.04% | ||

| 呼吸器内科 | 141件 | 4.88% | 123件 | 3.57% | 97件 | 2.97% | ||

| 呼吸器外科 | 27件 | 0.93% | 31件 | 0.90% | 41件 | 1.25% | ||

| 内科 | 56件 | 1.94% | 50件 | 1.45% | 45件 | 1.38% | ||

| 消化器内科 | 275件 | 9.51% | 415件 | 12.04% | 444件 | 13.59% | ||

| 外科 | 278件 | 9.61% | 323件 | 9.37% | 180件 | 5.51% | ||

| 形成外科 | 66件 | 2.28% | 27件 | 0.78% | 37件 | 1.13% | ||

| 婦人科 | 33件 | 1.14% | 31件 | 0.90% | 19件 | 0.58% | ||

| 泌尿器科 | 4件 | 0.14% | 8件 | 0.23% | 5件 | 0.15% | ||

| 耳鼻咽喉科 | 3件 | 0.10% | 1件 | 0.03% | 0件 | 0.00% | ||

| 合計 | 2,892件 | 3,448件 | 3,268件 | |||||

疾患別 単位数 年次推移(単位)(%)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 心大血管リハビリテーション | 5,227単位 | 11.57% | 8,031単位 | 15.36% | 8,301単位 | 15.71% | ||

| 脳血管疾患リハビリテーション | 18,219単位 | 40.34% | 18,604単位 | 35.58% | 18,615単位 | 35.22% | ||

| 運動器疾患リハビリテーション | 9,545単位 | 21.13% | 10,187単位 | 19.48% | 11,606単位 | 21.96% | ||

| 呼吸器疾患リハビリテーション | 4,231単位 | 9.37% | 4,328単位 | 8.28% | 4,068単位 | 7.70% | ||

| 廃用症候群リハビリテーション | 3,957単位 | 8.76% | 6,623単位 | 12.67% | 6,449単位 | 12.20% | ||

| がんのリハビリテーション | 3,379単位 | 7.48% | 3,820単位 | 7.31% | 3,042単位 | 5.76% | ||

| 摂食機能療法 | 605単位 | 1.34% | 697単位 | 1.33% | 768単位 | 1.45% | ||

| 合計 | 45,163単位 | 52,290単位 | 52,849単位 | |||||

論文

2022年度

| 論文名 | 書籍名 | 著者 |

|---|---|---|

| Putamen Atrophy Is Possible Clinical Evaluation Index for Parkinson’s Disease Using Human Brain Magnetic Resonance Imaging | J. Imaging 2022, 8, 299. | Kinoshita K Kuge T Hara Y Mekata K |

学会発表

| 日時 | 演題名 | 学会名 | 発表者 | 場所 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023/3/17 | 頭部MRI画像を利用した身体機能変化の予測 | 第48回日本脳卒中学会学術大会 | 木下 恵介 | 神奈川県 | ||

| 2022/11/17 | 腰椎疾患患者における慣性センサを用いた歩行分析と歩行自立度の関連 | 第57回日本脊髄障害医学会 | 杉本 達也 | 神奈川県 | ||

| 2022/10/22 | 筋電図評価を用いて可動域運動方法を工夫した橈骨骨頭骨折の一症例 | 第10回日本筋骨格系徒手理学療法研究会学術大会 | 佐々木 紀奈子 | 東京都 | ||

| 2022/9/23 | 脳卒中急性期患者における口腔衛生状態と摂食嚥下機能との関連性 | 第28回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 | 田中 義隆 | 東京都 | ||

| 2022/8/21 | 頚髄不全患者における下肢伸展挙上運動の体幹筋活動解析と歩行獲得の関連 | 第33回兵庫県理学療法学術集会 | 杉本 達也 | 兵庫県 | ||

講演

| 日時 | テーマ | 講演会名 | 講師 | 場所 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023/2/22 | 自然災害発生時に部署としてすべきこと | 令和4年度 第2回 兵庫県士会 神戸(西)支部管理者ネットワーク会議 | 高本 浩路 | Web | ||

| 2023/2/18 | リンパ浮腫のセルフケア | THAC医療従事者研究会 オンラインで行うブラッシュアップ講座(患肢の挙上・日常生活動作) | 山崎 直子 | 大阪 | ||

| 2023/2/12 | 災害リハビリ概論 CSCATTT 記録クロノロジー HUG | 兵庫県JRAT・北播磨圏域リハ支援センター リハビリテーション研修会 | 高本 浩路 | Web | ||

| 2023/2/1 | 中播磨地域での発災 あなたならどうする 管理者の立場で考えよう | 令和4年度 第2回 兵庫県士会 中播磨支部管理者ネットワーク会議 | 高本 浩路 | Web | ||

| 2022/12/14 | リハビリテーション管理者におけるBCP作成 | 令和4年度 第2回 災害対策部研修会 | 高本 浩路 | Web | ||